La souris des cavernes

Quand on parle de grottes, on pense très souvent aux chauves-souris. C’est pas faux, mais pas complètement juste non plus !

En Franche-Comté, on dénombre 28 espèces de chauves-souris dont une vingtaine présentes en Petite Montagne. Certaines espèces ne se rencontrent jamais ou extrêmement rarement en cavité. D’autre espèces se réfugient dans les grottes durant une partie de leur cycle de vie (hivernation, mise bas ou reproduction…). On les retrouve accrochées au plafond des cavités, dans les fissures ou entre les stalactites.

Ces espèces fragiles, craignant le dérangement, colonisent aussi les milieux forestiers, les ponts, les combles d’églises, les caves de maisons et parfois les toitures.

Partager sur les réseaux sociaux :

L’agent immobilier des forêts

Il est un oiseau qui creuse des appartements spacieux accueillant de nombreux locataires. Le Pic noir, plus grand pic d’Europe (45 cm de haut et 68 cm d’envergure), se nourrit d’insectes présents dans le bois mort et les arbres vivants.

Il joue un rôle majeur dans la forêt :

- limitation des insectes xylophages (mangeurs de bois) dans les arbres sains ;

- participation à la dégradation du bois mort en facilitant le travail des organismes saproxylophages (mangeurs de bois mort) ;

- renouvellement annuel de loges dans les arbres sains qui servent ensuite à une grande diversité de faune (oiseaux, chiroptères, martres, écureuils, insectes…).

Partager sur les réseaux sociaux :

Le bois mort grouille de vie !

Ce bois que l’on voit au sol ou sur pied n’est pas perdu pour tout le monde. Tout un écosystème dépend de cette source de nourriture : champignons, mousses, insectes, oiseaux… Ces espèces saproxyliques (qui se nourrissent ou vivent dans le bois mort) dégradent la matière ligneuse et servent elles-mêmes de nourriture aux autres espèces forestières.

Une grande partie de la biodiversité forestière dépend du bois mort. Ainsi le volume et la variété du bois mort en forêt sont de bons indicateurs de la biodiversité forestière.

Certains contrats Natura 2000, appelés « îlots de sénescence », favorisent, par la non intervention sur une longue durée, la présence de bois mort sur pied et au sol.

Partager sur les réseaux sociaux :

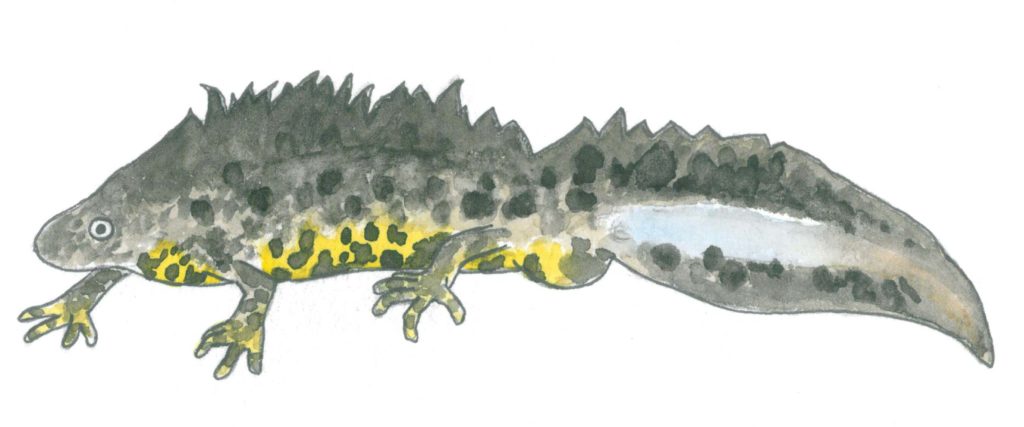

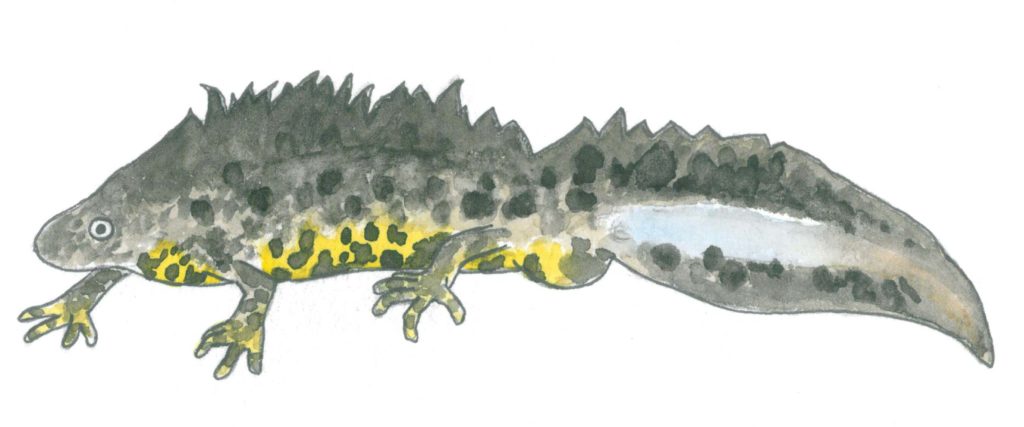

Un punk dans la mare !

Il est des créatures étranges, mais celle-ci est un mélange entre un punk fluo, un lézard nageur et une nourrice attentive : le Triton crêté !

Le plus grand de nos tritons locaux, il arbore un ventre jaune-orangé ponctué de noir et le mâle, en période de reproduction, est coiffé d’une grande crête dorsale.

Cet habitant, rare en Petite Montagne, se reproduit dans les mares prairiales et la femelle enroule les œufs un à un dans des feuilles de la végétation aquatique pour les dissimuler aux prédateurs.

Partager sur les réseaux sociaux :

Tel est trompé qui croyait prendre

Moins extravagantes que celles de vos maisons, les orchidées sauvages n’en sont pas moins fascinantes : des pétales délicats aux détails d’une finesse remarquable, une symbiose avec un champignon pour leur croissance, des adaptations pour la pollinisation…

Qu’elles soient militaires, moustiques ou pyramidales, les orchidées supportent mal la fertilisation des terres et apprécient la chaleur des pelouses.

Pour assurer leur pollinisation, les orchidées imitent l’odeur, la forme et la coloration des femelles d’insectes. Le mâle ainsi “trompé“ va de fleur en fleur et y dépose les boules de pollen. Ainsi, l’Ophrys abeille, par exemple, dupe les abeilles solitaires mâles qui tentent de se reproduire.

Partager sur les réseaux sociaux :

Un accro des gentianes

On connaît tous la gentiane liquide, mais certains la consomment solide… C’est le cas de l’Azuré de la croisette.

Ce papillon a un cycle de reproduction original : au mois de juin-juillet, le papillon pond ses œufs sur les fleurs de la Gentiane croisette, ou parfois de la grande Gentiane jaune. Après l’éclosion, la larve se nourrit de la fleur, puis se laisse tomber au sol et imite les cris d’une espèce de fourmis rouge. Les fourmis la recueillent et la nourrissent dans la fourmilière pendant l’hiver. Aux beaux jours, la larve se transforme en chrysalide puis en papillon et sort de la fourmilière pour recommencer un nouveau cycle.

L’espèce ne peut donc survivre que dans un milieu où la plante hôte et fourmis sont présentes, conditions qui rendent l’espèce vulnérable.

Partager sur les réseaux sociaux :